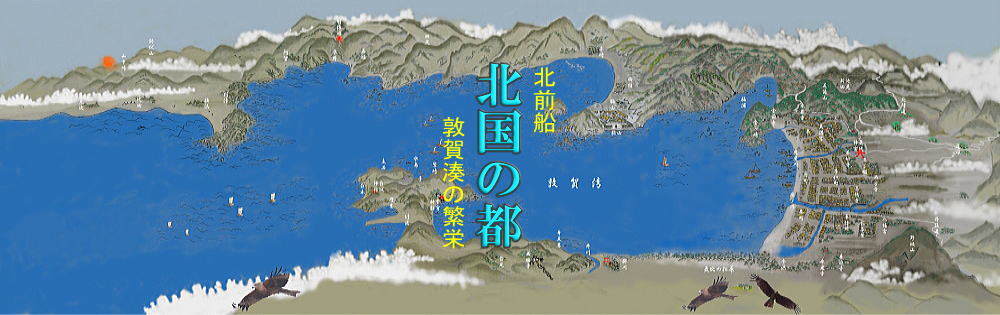

「江戸期文政ころの敦賀浦々古絵図」拡大図」

| 『日本永代蔵』井原西鶴 越前の国敦賀の湊は毎日の入舟判金一牧(枚)ならしの上米ありといへり、淀の川舟の運上にかはらず、万事の問丸繁昌の所なり、殊更秋は立つゞく市の借家、目前の京の町、男まじりの女尋常に其形気北国の都ぞかし 『日本新永代蔵』西鶴の門人 敦賀は北国の長崎にて、春はきさらぎの末、秋は長月のはじめまで、諸国美産の万人此の湊に入りきたり、銅・鉛・米・紅花・青苧・鰊子・いりこ・串貝・にしん、其の外さまさまの商売、問丸軒をならぶる、取りわけ越後屋・茶屋・山本数駄の荷物を出し入れして賑しき商ひ、誠に長者に似しといへるもさる事なり |

中継商業 上り荷

上方の主な消費物資であった米・大豆などの穀物類は、ほとんどの国から上がって来た。その他各地の特産品として、北国からの絹・四十物(あいもの)・鉛、奥羽からの材木、松前の昆布をはじめとする種々の海産物、そして山陰からは鉄などがあった。、さらに地域的な物として越前の奉書紙、最上の紅花・青苧(あおそ)などもあった。福井県史通史編『漢文雑記』より下り荷

敦賀湊で扱われた下り荷は畿内の手工業生産物が主で、その中で「茶」が最大のものだった。当時の茶の主要な産地は美濃・伊勢・近江であった。茶の取引きは、もっぱら茶町の茶商人たちによって行われた。ほかに武器や農具などが北国に送られた

地域 品物 北陸 越前 米 大豆 小豆 油草類 絹 綿布 芋 蠟 漆 奉書 煙草 木田石 砥石 鉛 四十物 加賀 米 油草類 絹 綿 芋 紙 煙草 能登 米 大豆 小豆 油草類 刺鯖 四十物 塩 煙草 輪島素麺 輪島椀 折敷 越中 米 大豆 小麦 白講布 芋 鰤 四十物 鉛 綿 煙草 越後 米 大豆 小豆 大麦 小麦 油草類 紬 綿 芋 蠟 漆 塩鳥 塩引き 四十物 奥州 庄内最上 米 大豆 小豆 油草類 紅花 青芋 蠟 漆 椀 秋田能代 米 大豆 小豆 栗 蕎麦 油草類 杉材木 蠟 漆 煙草 土朱 干蕨 津軽 米 大豆 小豆 油草類 草槙板 材木 煙草 土朱 田名部 大豆 材木 草槇板 はん 昆布 串貝 煎海鼠 柴根 北海道 松前 昆布 干鮭 串貝 塩引 煎海鼠 鯨 鰊 数子 オットセイ 生鶴 真羽 塩鳥類 皮類 山陰 丹後 米 大豆 小豆 大麦 竹紙 炭 煙草 絹 芋 綿 葛藤 煙草 但馬 米 大豆 小豆 大麦 小麦 銑鉄 紙 紙草 船櫓舵 出雲 銑鉄 紙 煙草 竹 ※四十物(あいもの) 鯵など塩魚類 敦賀着の茶荷物量

生産地 荷 物 伊 勢 伊勢茶 北伊勢政所茶 美 濃 美濃茶 板取茶 近 江 政所茶 大 和

山 城

河 内

和 泉木綿繰綿古手めんたい、砂鰹等

※売茶は敦賀の茶町で売買されるもの。通茶は北国へ直送

「寛文雑記」により作成

| 敦賀商人の活躍 | |||

| 賑わいと特徴 右の表にあるように、多くの職種から当時の敦賀町の賑わった様子を容易に想像できる。その賑わいの中で、中継商業の特徴である、問屋の発達がある。問屋のいくつかが売問屋と買問屋に分化している。売買両問屋に分かれて扱われた商品は、俵物(米、大小豆など)のほか煙草・四十物・鉄など敦賀の主要な移入品である。これに関連したものとして売問屋あるき・買問屋あるきがある。その数は、万治年間(1658~61)には売問屋180人、買問屋160人を数えた(「寛文雑記」)。その中には、昆布や魚肥など蝦夷地松前の産物を取り扱う松前物問屋も3軒あり、松前との結びつきの強さをうかがわせる。昆布屋が3軒あり、当時から刻み昆布などの加工が行われており、現在も敦賀の特産物となっている。問屋以外で、商人で軒数の多いものは、諸国筋宿・蔵宿などと、小売米屋300余軒、大工60余軒、桧物屋50余軒、油屋25軒、酒屋22軒、紺屋21軒、利銀指16軒、質屋15軒など日常生活に必要な職種がが見られる。また、馬具屋・柄巻屋・研屋・鞍指などは北国諸藩の武家の需要に応えたものと思われる。、饅頭屋・菓子屋・餅屋・倹飩屋・切麦屋など都市としての特徴を示す職種もある。他に、敦賀の鳥子紙は中世以来のもので、近世には鳥子紙漉屋が4軒あり、紙屋町に住み生産に従事していた。 |

天和二年(1682)に成立した『遠目鏡』 福井県史通史編「敦賀商人の活躍」より |

上方への流通 敦賀から近江への流通ルートとして、七里半越え(北陸道・現国道161)、深坂越え、新道野越え(現国道8号)そして刀根越えがあり、近江に至った。琵琶湖の北岸、塩津、大浦、海津など各湊で再び丸子船に船積みされ、琵琶湖の水運で運ばれるルートと、、陸路の西近江路で京、大坂に運ばれた。下り荷も同様であった。 駄別銭 京・大坂への上がり荷に課された通行税。小浜藩において、銀高の最高の小物なり(税収)であった。 流通に関けする職種 この流通に関係する職種で丁持ち、からげ、あるきがある。丁持ちは俵物や材木などの陸揚げ、運送、船積みを行い、川西(川向)の丁持町に集まっていた。あるきは売問屋、買問屋、船道(船仲間座)に分化して、それぞれ相互の連絡係を担った。からげは荷物の梱包を扱う業者であった。この三つの職種はそれぞれ座を創って仕事を独占していた。 馬借 馬の背に荷物を積んで運搬するものを馬借という。敦賀では古くからその職種は発達しており、敦賀馬借は172疋の馬を持ち、公的賦役として御伝馬があり、その見返りとして座を形成して独占的権益を持っていた。運搬の駄賃は東海道などの料率に準じたが、個々の条件、場所などによって定めがなされていた。この馬借の補助的職種として平馬(臨時の馬借)背持ち(人の背で運ぶ)などがあった。「敦賀市史」参考 |

|

| 小浜湊の繁栄 | |

| 中継商業の湊として敦賀と同じく繁栄したのは、京都に最も近距離にある小浜湊であった。酒井家支配の城下町でもあったが、敦賀と同様の規模と内容の中継商業で繁栄した。京都へは通称鯖街道で海産物の多くが運ばれた。 | |

小浜城(雲浜城)城址 |

旧い街並みが残る小浜市内 |

| 西廻り航路の開発 |

| 寛文12年(1672)、幕府は河村瑞賢に、出羽の幕府領米を江戸に直送することを命じた。瑞賢は西廻航路(日本海~下関~瀬戸内海)を採用し、航路の安全性を確立した。これを機に蝦夷、東北の産物は大坂へ直送することが多くなった。敦賀、小浜から陸路を経由するルートは衰退していった。その原因として、大坂が全国的な市場として発展し、西国だけでなく、北陸・奥羽もその市場の中に吸収されていく大きな流れが挙げられる。また、直接的原因としては敦賀・小浜を中継した場合の運賃の高さ、欠米のの問題が大きかった。これを機に日本海海運は西廻海運に包括され、全国の中央市場大坂を中心とする流通構造がここに完成されたともいえる。 長距離海運と地廻り海運 日本海海運は沿岸地域と敦賀・小浜湊を結ぶ長距離海運は北国海運、近距離間を結んだ地廻り海運に分かれた。例えば、兵粮米や軍需品あるいは建設資材などを長距離輸送する場合には大船である「北国船」などで、三国湊から敦賀湊までの近距離の年貢米輸送ならば地廻り海運を主体としていた。 |

|

| 敦賀湊の変遷 |

| 18世紀に入ってからの敦賀の町は、西廻り航路の開発によって衰退をを余儀なくさせられた。元文2年(1737)奉行所より町方に出された触書に「当町以前繁昌之時節と違、只今火難等有之候而ハ誠ニ衰廃之元ニ候故」とある。翌3年には「近年当町不繁昌ニ付、小屋之者へ施物年々令減少及困窮」と記され、かなり衰退した様子がうかがえる(「指掌録」)。 |

| 日本海海運の多層化 | 西廻りの難点 | 松前物の増加 | 弁財船 |

| 西廻海運という新流通ルートを組み込んだ新たな日本海海運の多層化が進んだ。即ち、大型船(弁財船)による西廻り大量輸送と近距離を結ぶ地廻り海運の分化である。敦賀湊における地廻り船の出入津量は増加傾向にあった。敦賀湊には北国海運の発着点としてこれまで蓄積されてきた冬期の囲い船の機能、造船や船の修理に当たる船大工などの技術の集積があった。 | 海路が3倍から4倍も長距離となり、海難の危険性が増すことである。西廻りの有利さは、難船による損失をまったく想定しない諸経費の比較である。北国から敦賀湊までならば、春から秋までに五、六度は上下でき、西廻海運では北国~大坂間を往復するのは年1回がせいぜいで、とくに日本海沿岸北部ではその一往復も困難な場合があった「寛文雑記」 | 近江商人の持ち船「荷所船」で、敦賀・小浜湊を拠点に松前との間を往復し、下り荷として米・酒・茶・煙草・呉服などを、上り荷には松前物である鰊など蝦夷地産物を20貫匁から25貫匁までの梱包荷物(荷所荷)にして輸送した『敦賀郡誌』。従来から入津していた松前物であったが、その需要が増大したことから、敦賀湊への入津も増大していった。 |

|

| 中世のむしろ帆から帆布になって飛躍的に航行技術が発達した。 |

| 江戸後期から幕末 |

| 江戸期の飛躍的な商品流通は日本海海運に変化をもたらせた。文化(1804~18)・文政(1818~30)の頃を画期に西廻海運の主役は、上方・瀬戸内を船籍とする廻船から北陸や山陰を船籍とする廻船に変化していく。その背景には、北陸地方の船頭が、大坂などの上方船に沖船頭として雇われ、やがて幕末・明治初期にかけて自立し、自ら船主となって成長していった。敦賀及び右近家のような近隣浦の廻船業者が台頭した。 |

| 代表的な敦賀の廻船業者 | 河野浦右近家 | ||

| 西廻り航路で運漕買い積みの廻船業が盛んになり、新興の廻船業者が財をなした。諸浦の取引問屋などの資料に敦賀の廻船業者が見られる。 代表的な業者 網屋伝兵衛 松前物問屋、敦賀売り問屋總代 高嶋屋久兵衛 初期豪商高嶋屋伝右衛門と縁戚 布屋吉右衛門 買問屋総代 丸屋半助 船町に居住、 桶屋庄兵衛・庄七 |

河野浦右近家の廻船経営が大きな飛躍を見せた。右近家では「歩持」(共同出資)と便宜置籍船(名義貸し)により積極的な廻船経営を展開した。同郷の中村三郎右衛門などとの相互出資による廻船も加え、右近家の廻船数は飛躍的に増加し、規模も大型化した。自ずとその収益も莫大なものとなった。特に、安政(1854~60)頃から幕末にかけての増加は著しい(右近権左衛門家文書)。その後、幕末の物価動乱を追風に受けて、右近家の廻船は西廻航路を縦横に活躍し、明治初期の買い積み廻船から運賃積経営に転化することができた。即ち、汽船を持つ、近代的な運送業者となった。 |  河野浦右近家 福井県観光連盟素材集より |

|

| TOPに戻る | |||||||||

| 古 代 | 北の海っ道 | 敦賀の原像 | 気比神宮 | 敦賀の神々 | 渤海使 | 古代街道 | 鹿蒜道 | 木の芽古道 | 深坂古道 |

| 七里半越え | 黒河越え | 中 世 | 中世の敦賀 | 南北朝争乱 | 国吉城 | 上杉謙信 | 金ヶ崎の退き口 | 刀根坂の戦い | 越前一向一揆 |

| 賤ヶ岳の戦い | 大谷吉継 | 近 世 | 北国の都 | 本州横断運河 | 水戸天狗党 | 敦賀の村と浦 | 近・現代 |

敦賀港 | 敦賀の鉄道 |

| 人道の港 | 道路の近代化 | 原子力発電所 | 名勝・地史 | 気比の松原 | 中池見湿地 | 地図・年譜 | 歴史地図 | 歴史年譜 | 管理人室 |