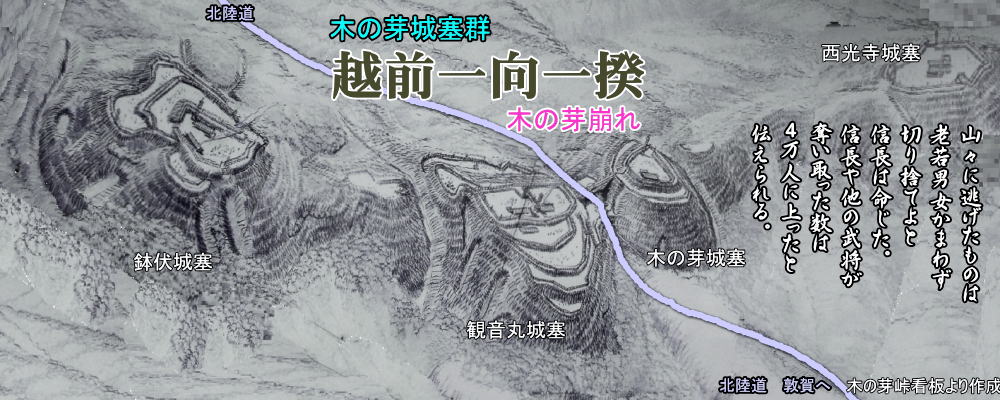

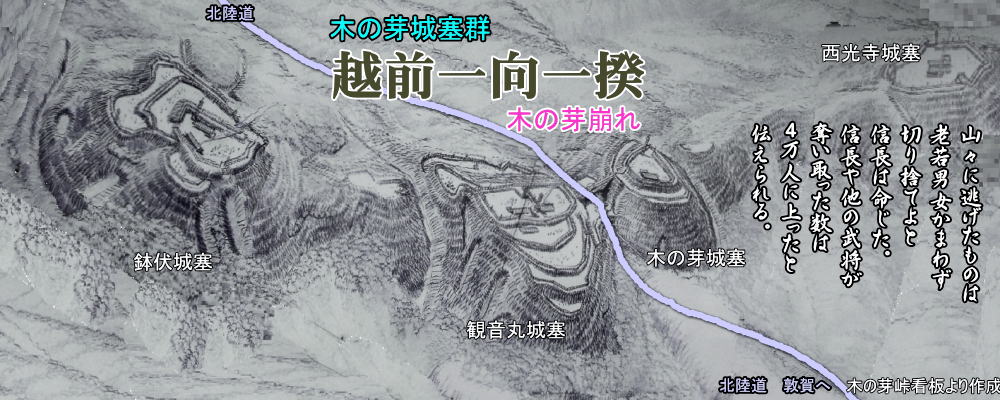

| 天正3年(1575)信長は次の攻略目標を越前一向一揆に定め、8月14日敦賀に到着する。一揆側の総大将下間頼照は木の芽山地の木の芽、鉢伏、観音丸、西光寺丸の各城塞に立て籠もり、対峙した。木の芽山地は福井の嶺北、嶺南を分ける嶺であり、源平・南北朝・戦国期の争乱、一向一揆など、各年次にわたる合戦の要害として重要視されてきた。 |

| 木の芽城塞群 | |||

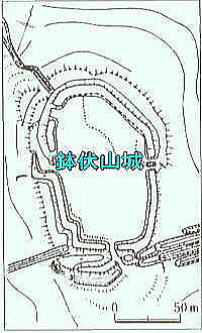

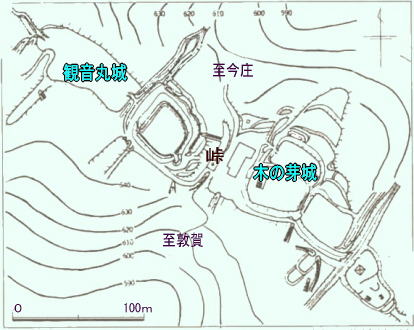

| 天正2年(1575)8月以降、織田軍の再侵攻にそなえて、木の芽峠の観音丸砦に総指揮官の下間照勢(『信長公記』巻八),、鉢伏砦に一家衆の大町専修寺・丹生郡西光寺・南条郡正闡坊(府中陽願寺)・今小路(丹生郡常願寺)・足羽郡照護寺勢(資4 勝授寺文書一九号)また、海岸沿いの敦賀郡杉津口を若林・府中坊主衆・堀江衆らが守った(「朝倉始末記」)。これらの人びと以外にも、『信長公記』によると阿波賀三郎兄弟が鉢伏砦で、石田西光寺が本覚寺勢とともに鷹打砦で、大塩円宮寺勢や加賀衆が杉津口で守備についている。福井県史四 織田信長と越前一向一揆信長軍への防禦 | |||

| 鉢伏山城 | 木ノ芽峠城砦 | 西光寺丸城 | |

鉢伏山城(標高762メートル |

木ノ芽峠城(標高620メートル) |

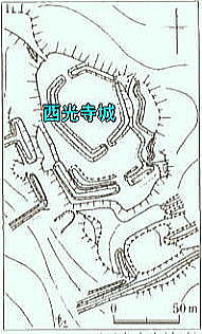

西光寺丸城(標高643メートル |

|

鉢伏山城址から敦賀湾 |

|||

| 一揆持ちの国・越前 | |||

| 信長による朝倉氏滅亡後の支配は朝倉側からの降将、前波吉継に任された。しかし、府中を本拠とする富田長繁は桂田氏の支配に天正2年正月反発する。大野や吉田郡志比荘および坂井郡本郷などの一揆勢、および府中近郷の一揆勢が加勢し、一乗谷の桂田長俊を滅ぼした。ついで北ノ庄の織田氏武将三人を追放した。2月上旬には加賀より七里頼周を招請し、一揆勢は旧朝倉系の降将らを次つぎと攻め滅ぼしていった。2月中旬には、新道・杣山・葉原・鯖波の南条郡や敦賀勢、八社荘や織田荘・栗屋(厨)・本郷・棗三郷の坂井・丹生郡勢、本覚寺・専修寺率いる北袋・南袋・足羽・志比荘・河北の大野・吉田・足羽郡勢、宅良・三尾河内・真柄・北村の南条・今立郡勢らが蜂起した。続いて、杉浦玄任(本願寺坊官で当時加賀下向)の率いる河北一揆勢が、坂井郡金津の武将溝江氏を討ち果たした(「朝倉始末記」)かくして越前は「一揆持」の国となった。 | |||

参考資料 福井県史 敦賀市史 信長公記 朝倉始末記・他