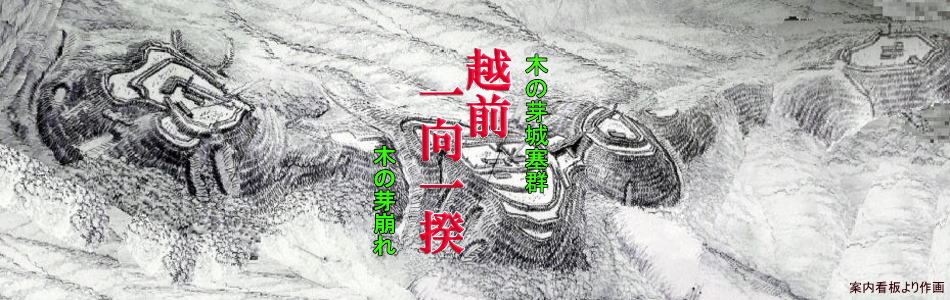

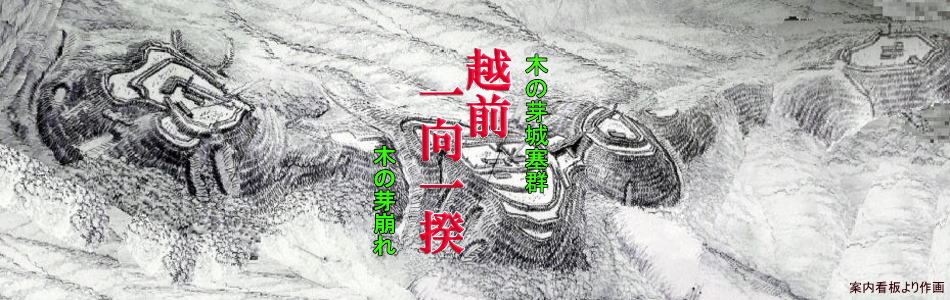

| 天正2年(1574)4月、本願寺顕如が信長に対して兵を挙げる。織田信長は同年9月に伊勢長島の一向一揆を滅ぼし、翌3年5月、長篠の戦いで武田軍を大敗させた。そして、信長は次の攻略目標を越前一向一揆に定め、8月14日敦賀に到着する。一揆側の総大将下間頼照は木の芽山地の木の芽、鉢伏、観音丸、西光寺丸の各城塞に立て籠もり、対峙した。しかし、一揆側内部の分裂、後背などがあって、もろくも崩れた。 |

| 木の芽城塞群 |

|

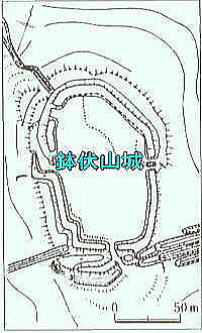

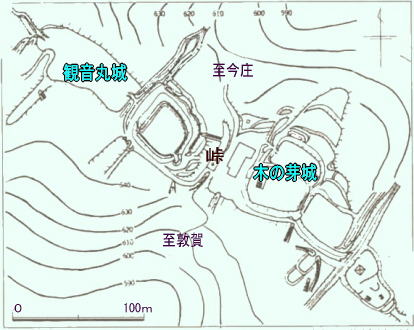

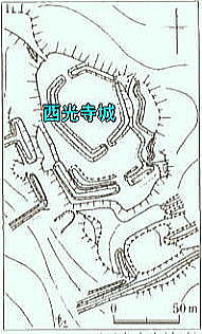

| 木の芽山地は福井の嶺北、嶺南を分ける嶺であり、源平・南北朝・戦国期の争乱、一向一揆など、各年次にわたる合戦の要害として重要視されてきた。山頂尾根筋には木ノ芽峠城(標高620メートル)・西光寺丸城(標高643メートル)・鉢伏山城(標高762メートル)の三城が所在する。確認される遺構は戦国期のものである。城の遺構はそれぞれ独自の縄張りをみせており、元亀元年の信長越前侵攻にさいして朝倉氏は鉢伏山城に印牧弥六郎左衛門を入れ、本格的な城砦を造ったと考えられるが(「朝倉始末記」)、天正元年の織田軍、同三年の一揆勢による防備など入り乱れての攻防のなかに城郭が整備されており、一揆軍篭城のとき、西光寺丸城は本覚寺・西光寺衆徒、木ノ芽峠城は本陣として下間筑後軍、鉢伏山城には専修寺の一統が守備したとある(勝授寺文書)。木ノ芽峠城砦群は朝倉氏・織田氏・一向一揆勢の三勢力によって築城・調整されてきた城郭で、複雑な様相をみせるが、戦国末期の攻防にともなう峠の陣城として他に例のない貴重な城砦群である。『福井県史通史編』より |

|

木の芽城塞群縄張り |

|

鉢伏山城址 |

木の芽城址 |

西光寺城址 |

鉢伏山城址から敦賀湾 |

||

| 越前一揆持ちの国 | |||

| 信長による朝倉氏滅亡後の支配は朝倉側からの降将、前波吉継(天正元年11月桂田長俊と改める)に任された。しかし、府中を本拠とする富田長繁は桂田氏の支配に天正2年正月反発する。大野や吉田郡志比荘および坂井郡本郷などの一揆勢、および府中近郷の一揆勢が加勢し、一乗谷の桂田長俊を滅ぼした。ついで北ノ庄の織田氏武将三人を追放した。2月上旬には加賀より七里頼周を招請し、一揆勢は旧朝倉系の降将らを次つぎと攻め滅ぼしていった。2月中旬には、新道・杣山・葉原・鯖波の南条郡や敦賀勢、八社荘や織田荘・栗屋(厨)・本郷・棗三郷の坂井・丹生郡勢、本覚寺・専修寺率いる北袋・南袋・足羽・志比荘・河北の大野・吉田・足羽郡勢、宅良・三尾河内・真柄・北村の南条・今立郡勢らが蜂起した。続いて、杉浦玄任(本願寺坊官で当時加賀下向)の率いる河北一揆勢が、坂井郡金津の武将溝江氏を討ち果たした(「朝倉始末記」)かくして越前は「一揆持」の国となった。 |

| 坊官指導体制と越前一向衆の対立 | 坊官大坊主分と在地一揆勢 | ||

| 「一揆持」となった越前一国は、坂井郡豊原寺を本拠に下間頼照が総大将となり、杉浦が大野郡、頼照の子の下間和泉が足羽郡、七里頼周が府中以西を分割支配となった。石山本願寺は信長軍再侵攻に対する防禦を固めるべく100年に及んで形成された加賀型の坊官指導体制がそのまま導入された。しかし、長らく坊官や大寺院の支配を経験してこなかった越前一向衆にとってまさに未知の体験であった。種々の不満が高じて、ついに天正2年7月に志比荘の兵衛や阿波賀の清道ら「十七講」の衆が本願寺体制に謀叛をおこした。和田本覚寺はこれを誅罰し、続いて丹生郡の天下衆・吉田郡河合の八杉や河北の本庄宗玄らも成敗し、同2年閏11月には豊原寺の下間頼照を討とうとした河合荘の者たちが逆に坊官若林勢に討たれた。12月には足羽郡の東郷安原村の「鑓講衆」が蜂起したが、下間和泉に討たれる。このように、坊官・大坊主分と在地の一揆衆との内部分裂が高じ、信長侵攻に対する動員は思うように進まなかった。 |

|

六字名号(蓮如筆)/本願寺所蔵 |

|

木の芽城塞群の山々 |

各地の拠点になった寺院 天正二年八月以降、織田軍の再侵攻にそなえて南条郡と敦賀郡の境目で防禦が固められた。すなわち、木の芽峠の観音丸砦に総指揮官の下間照勢(『信長公記』巻八では今城・火燧ケ城)、鉢伏砦に一家衆の大町専修寺・丹生郡西光寺・南条郡正闡坊(府中陽願寺)・今小路(丹生郡常願寺)・足羽郡照護寺勢(資4 勝授寺文書一九号)、鷹打嶽に和田本覚寺勢(鑓講衆・北庄衆)、虎杖砦に下間和泉勢、柚尾(湯尾)砦に七里頼周勢が篭もった。また、海岸沿いの敦賀郡杉津口を若林・府中坊主衆・堀江衆らが守った(「朝倉始末記」)。これらの人びと以外にも、『信長公記』によると阿波賀三郎兄弟が鉢伏砦で、石田西光寺が本覚寺勢とともに鷹打砦で、大塩円宮寺勢や加賀衆が杉津口で守備についている。福井県史四 織田信長と越前一向一揆信長軍への防禦 |

長善寺蔵 「進者往生極楽 退者天魔地獄」の幟 白山市立鳥越一向一揆歴史館展示 |

|

一向勢本陣・豊原寺跡 |

円宮寺(越前市あおば町) |

龍門寺城跡(越前氏あおば町) |

一揆勢村岡山より、平泉寺を焼討 |

相互リンクHP『加賀一向一揆』

木の目(芽)崩れ 杉津口攻撃

羽柴秀吉・明智光秀・柴田勝家等の軍勢は信長本隊と分かれ、東浦海岸の杉津口を攻めた。信長軍に寝返った堀江景忠らが鉄砲で円宮寺と若林長門守に背後から攻撃したため杉津口はもろくも崩れ、信長軍は大良(だいら)越えで府中(現越前市)へ一気に侵攻した。そして、木の芽城塞群で信長本隊に敗れた一揆勢を迎え撃った。

木の芽城塞群攻め

信長は8月9日に大和・山城国衆に動員をかけ(『多聞院日記』)、14日には敦賀に着陣した。信長軍には若狭の粟屋勝久(国吉城主)・逸見昌経・熊谷伝左衛門等も海上軍として参加していた。これに対して下間頼照等は越前国内に出動を命じたが、在地一揆勢との亀裂から、動員は思うにまかせなかった。(「朝倉始末記」)。8月15日は風雨の強い日、信長軍の丹羽長秀・滝川一益・蜂屋頼隆などの軍勢が木の芽城塞群を一気に攻め、落とした。8月18日には今立郡鳥羽城も落ち、28日には信長は総大将下間頼照の本拠であった豊原寺に陣替えをしている。

美濃から金森長近

金森長近は美濃から大野郡に侵攻する。大野郡の高田派専福寺や国侍の野尻氏などに、攻撃が始まったならば味方するように策略し(友兼専福寺文書 資7)金森長近と原政茂が侵攻した

府中の惨状

杉津口から府中に侵攻した羽柴軍らと本隊によって一揆勢は壊滅的な打撃を受ける。15・16両日に府中で討たれた者だけで1500人に達し「府中町ハ死がい計にて一円あき所なく候」と信長公記が述べているような惨状を呈した。

残党狩り

一揆の残党狩も苛酷をきわめた。信長は21日までに少なくとも6600人の首を切ったと伝えられている。『信長公記』によれば、山々に逃げ上った者は男女かまわず切り捨てよとの信長の命令を受けて、15日より19日まで12,250人が殺されたとし、その他信長軍武将が奪い取った数を入れると3,4万人にもなるであろうとしている。寺領の河口荘の安堵を求めて越前に下向した興福寺大乗院門跡尋憲が、8月29日に豊原寺の信長を訪ねた時にも山狩が行われており、山中で討ち果たした者については鼻を削いで持ち帰り、生捕りにした200余人はただちに首を切るという凄惨な状況が続いていた(山田竜治家文書 )

総大将下間頼照

10月、総大将下間頼照は三国湊を目指して脱出しようとしたが、坂井郡下野村において高田派黒目称名寺の門徒によって討たれている(称名寺文書)福井県史より

杉津口

大良超えの史跡案内

杉津から大良超えの海岸線

一向宗徒首塚

打ち首になった僧侶200人の首塚

(越前市五分市町 真柄山城福寺)